Escribe Jorge Taiana*

En un escenario mundial en el que algunas de las principales economías del mundo revisan sus políticas comerciales, la decisión de firmar un mal acuerdo -que sin duda impactará de manera negativa sobre importantes sectores industriales y algunas economías regionales- no es una buena decisión. Es el resultado de una política exterior que no tiene como eje principal la defensa del interés nacional ni del trabajo argentino.

El reciente anuncio del acuerdo “de principio” en el capítulo comercial del Acuerdo birregional entre la Unión Europea y Mercosur es el resultado de una negociación que en estos últimos años se desarrolló en el mayor de los hermetismos, opacidad, sin dar ningún tipo de información ni participación a los sectores productivos afectados ni a los parlamentos de cada uno de los países miembro del Mercosur.

Las negociaciones que comenzaron en 1995 sufrieron una serie de avances y retrocesos en función de las demandas y las concesiones que cada una de las partes estuviera dispuesta a ceder.

En el año 2010 los presidentes del Mercosur acordaron retomar las negociaciones que se habían paralizado en 2004. En el reinicio de las negociaciones las partes nos comprometimos a lograr un acuerdo equilibrado que contemplara las asimetrías entre ambas regiones, así como a respetar el principio de trato especial y diferenciado a los países en desarrollo. El Mercosur y la UE son dos bloques con importantes diferencias, no sólo en el tamaño de sus economías, sino también en el grado de desarrollo, en la productividad y con una marcada diferencia en la especialización de su producción, exportaciones y capacidades tecnológicas.

En el año 2016, con el cambio de gobierno en la Argentina y en Brasil, hubo un punto de inflexión en las negociaciones, que se manifestó en las importantes concesiones unilaterales realizadas por el Mercosur en detrimento del trabajo y de importantes sectores de la producción nacional, en particular de la industria y de las economías regionales.

La intención del gobierno de realizar un anuncio electoral “obligó” al Mercosur a resignar importantes decisiones soberanas sobre política económica y la subordinación de la legislación y jurisdicción nacionales en materias clave para alcanzar un desarrollo sostenible como país y como región.

La importancia sistémica del acuerdo

Un acuerdo comercial con un socio de la envergadura de la Unión Europea tendrá sin dudas un impacto sistémico en el comercio y en la economía. No alcanza con obtener un acuerdo, es fundamental lograr un buen acuerdo que preserve los intereses nacionales, ciertos instrumentos de políticas de desarrollo y a determinados sectores productivos.

El relanzamiento de las negociaciones en 2010, en el que participé como canciller de la República Argentina, se hizo bajo esos supuestos y con el objetivo de alcanzar un acuerdo ambicioso y equilibrado que beneficiara el trabajo y la producción nacional y regional.

El preacuerdo alcanzado por el gobierno de Macri, que fue cerrado a cualquier precio, ha violado importantes líneas rojas de la posición negociadora de los años anteriores, cediendo a las pretensiones cada vez más crecientes de la Unión Europea.

Si bien reconocemos el impacto positivo que un acuerdo bien negociado hubiera podido tener en materia de inversiones, institucionalidad y seguridad jurídica, a medida que se van conociendo los textos se puede apreciar que éste no es el caso. A modo de ejemplo, basta señalar que en 2014 los países del Mercosur aprobaron quince premisas que debían guiar la negociación para que fuera equilibrada.

La mayor parte de esas premisas no se han mantenido, y las pocas que se respetaron fueron porque significaban líneas rojas para otros socios, como es el régimen de draw back y admisión temporaria para el Uruguay. En cambio, aquellas premisas que eran fundamentales para nuestro país como son los derechos de exportación, las licencias de importación o el establecimiento de una cláusula de industria naciente para determinados sectores fueron dejadas de lado.

El preacuerdo alcanzado tampoco contempla medidas que aseguren un trato especial y diferenciado. Más aún, la dinámica de la negociación en esta última etapa fue “entre iguales”, lo que implicó un esfuerzo mucho mayor por parte del Mercosur respecto a lo que se cedió y se obtuvo en las diferentes disciplinas.

La asimétrica liberalización comercial y la pérdida de la pérdida de la preferencia regional

El Mercosur desgravará por completo el 91 por ciento de sus importaciones provenientes de la UE en un plazo de diez años para la mayoría de los productos, incluyendo sectores sensibles como autos y autopartes, químicos, textiles y productos farmacéuticos. Además, la reducción será lineal y no con el sistema back loading –reducción inicial leve que se acelera en los últimos años de desgravación– como demandaba el Mercosur para sus productos sensibles. Por su parte, la UE liberalizará el 92 por ciento de su comercio, protegiendo en el 8 por ciento restante a su sector agrícola, pero como se trata de comercio efectivo y no potencial no toma en cuenta aquellos productos agrícolas que hoy no pueden ingresar a la UE por tener aranceles prohibitivos.

«En la actualidad casi dos tercios de las exportaciones del Mercosur a la UE ingresan sin pagar aranceles, mientras que sólo alrededor del 14 por ciento de los bienes europeos están libres de aranceles»

En 2004 la oferta europea implicaba una liberalización del 93,6 por ciento del comercio y la del Mercosur un 86 por ciento, similar al Acuerdo alcanzado con Sudáfrica. Después de quince años la UE terminó liberalizando menos y el Mercosur más, resultando una liberalización totalmente asimétrica a favor de la UE, que traerá aparejado un impacto muy desigual entre ambos bloques, debido al tamaño y competitividad relativa de las respectivas economías.

El PBI de la UE prácticamente sextuplica al de nuestro bloque regional y sus niveles de competitividad –particularmente en el sector industrial y en el de servicios– son significativamente más importantes. Mientras que para la UE el acuerdo implicará liberalizar sólo alrededor del 1 por ciento del total de sus importaciones, para el Mercosur la desgravación alcanzará aproximadamente al 20 por ciento.

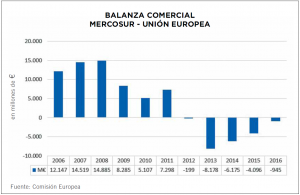

Además, en la actualidad casi las dos terceras partes de las exportaciones del Mercosur a la UE ingresan sin pagar aranceles, mientras que sólo alrededor del 14 por ciento de los bienes europeos están libres de aranceles al Mercosur. Esto significa que solamente un dólar de cada cuatro que se exportan a la UE se verá beneficiado por el acuerdo, en tanto que el Mercosur liberará su comercio en alrededor de un 75 por ciento, desde un nivel de protección arancelaria, además, mucho más alto.

En efecto, el promedio aritmético de los aranceles aplicados por el Mercosur es del 11,5 por ciento, mientras que el promedio de la UE es de alrededor del 6 por ciento. Esto significa que el Mercosur debe realizar un esfuerzo de liberalización mucho mayor que la UE, tanto en términos del volumen de comercio como en la magnitud de la reducción arancelaria, con el agravante que el Mercosur desprotegerá lo sustancial de su producción industrial y la UE no abrirá el comercio de sus productos agrícolas sensibles.

Respecto de los productos agrícolas y agrícolas procesados –que es el sector donde el Mercosur exhibe su mayor competitividad y posibilidades– la UE liberaliza sólo el 82 por ciento de sus importaciones con algunos productos sujetos a cuotas, mientras que el Mercosur lo hace en un 95 por ciento, incluyendo productos regionales con gran sensibilidad como aceite de oliva, duraznos en lata, chocolates, galletitas, etcétera. Es decir que el enorme esfuerzo de liberalización comercial que hace el Mercosur no tiene una contrapartida de beneficios en su acceso al mercado europeo.

Finalmente, para los productos de mayor interés del Mercosur, se logró sólo un acceso muy limitado a través de cuotas de importación y en algunos casos sustancialmente menores a las comprometidas a lo largo de las negociaciones en productos como carne vacuna, etanol y leche en polvo. Incluso en algunos productos de evidente interés exportador argentino, como es el caso de la miel, se retrocedió del compromiso de una liberación plena a una cuota libre de derechos.

“La UE, consciente de la urgencia que tenía el Mercosur de cerrar el acuerdo, introdujo principios y cláusulas que no estuvieron sobre la mesa a lo largo de los años en que se llevaron a cabo las conversaciones.»

Uno de los impactos más negativos del acuerdo, para nuestro entramado industrial, será la pérdida de preferencias que tenemos en el mercado regional y más específicamente en Brasil, dado que nuestras exportaciones industriales tienen como principal destino ese país. Pero también afectará de manera negativa a las exportaciones agrícolas y agroindustriales, muchas de las cuales también tienen como principal destino el mercado brasileño, porque deberán competir con un exportador como la UE que subsidia su producción agrícola. Si bien el acuerdo prevé la prohibición de los subsidios a la exportación no avanza sobre los subsidios a la producción interna.

La urgencia de cerrar un acuerdo a cualquier precio: el principio precautorio y otras cláusulas

Sobre el final de las negociaciones, la UE, consciente de la urgencia que tenía el Mercosur –en especial la Argentina– de cerrar el acuerdo, introdujo principios y cláusulas que no estuvieron sobre la mesa a lo largo de los años en que se llevaron a cabo las conversaciones.

Uno de los aspectos más controvertidos del nuevo Acuerdo es la aceptación, por parte del Mercosur, del principio precautorio (que figura en el art. 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Este principio –que nunca antes había sido mencionado en las negociaciones– implica la aplicación de la discrecionalidad para frenar exportaciones del Mercosur si la UE lo considera necesario.

Este principio permite a las autoridades europeas reaccionar de inmediato sin evidencia científica alguna, ante un posible riesgo para la salud humana, animal o vegetal, o para proteger el medio ambiente, impidiendo la distribución de productos que puedan entrañar un peligro o incluso proceder a su retirada del mercado.

En el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, además del principio precautorio se incluyen disposiciones en materias medioambiental y laboral. Si bien aún no se cuenta con toda la información necesaria para sacar conclusiones, se deberá hacer un estricto seguimiento de estas medidas que pueden condicionar nuestra producción y comercio.

Todavía no se conocen todos los textos del acuerdo de principio ni los listados de desgravación arancelaria. Es por ello que resulta muy difícil efectuar un análisis comprehensivo de los efectos que el Acuerdo tendrá en nuestra economía, y sobre todo en nuestro aparato productivo y comercio exterior. Sin embargo, a priori, llaman la atención algunos elementos que están contemplados en el mismo, y que fueron concesiones otorgadas al final de la negociación.

•Un cambio fundamental es el de permitir que la certificación de origen pase de un sistema de régimen de certificación por medio de entidades oficiales a uno de autocertificación por parte del exportador.

•También se le concede a la UE la facultad de operar sus buques en el tráfico marítimo de cabotaje, hasta ahora reservado a navíos de los países de Mercosur.

•Trato nacional en compras públicas para las empresas europeas que podrán operar a nivel nacional con posibilidad de extenderlo en el futuro a nivel subnacional.

•El otorgamiento por parte del Mercosur de alrededor de 350 denominaciones de origen a la UE, que implicará que varios nombres de alimentos no puedan usarse más desde un punto de vista comercial, tales como parmesano, ginebra, reggianito o jamón de parma.

Impacto del acuerdo. La falta de estudios

Más allá de la falta de transparencia en la negociación por parte de las autoridades del Mercosur, que implicó la escasez de información sobre lo que se estaba negociando y la ausencia de participación de los sectores productivos involucrados, es llamativa la falta de estudios de impacto que el acuerdo podría tener sobre nuestra economía.

En efecto, no se han realizado, en los últimos años, ni consultas a los sectores productivos, ni estudios de impacto, ya sea estáticos o dinámicos, al menos que se conozcan.

El acuerdo ha avanzado sobre algunos temas que para la Argentina habían sido no negociables (líneas rojas) desde el inicio de la negociación, y que fueron suscritos por los socios e incluidos en las premisas que el Mercosur presentó en 2014. En particular, los derechos de exportación y las licencias no automáticas de importación.

“Más allá de la falta de transparencia en la negociación por parte de las autoridades del Mercosur, es llamativa la falta de estudios de impacto que el acuerdo podría tener sobre nuestra economía.»

Con respecto a los derechos de exportación el acuerdo prevé, para un listado muy limitado de productos, la posibilidad de aplicarlos, con el compromiso de reducirlos o eliminarlos en un plazo de cinco a diez años en la mayoría de los casos. Además, en el anexo donde se listan los productos que podrán mantener por un plazo los derechos de exportación se establece que no podrán haber derechos diferenciales, privándonos de una importante herramienta de política industrial. Así, por ejemplo, los porotos de soja no podrán tener un derecho más alto que los pellets, el aceite o el biodiesel. Para todos los demás productos no se podrán imponer derechos de exportación en el comercio bilateral.

Por lo tanto, la inclusión en la negociación de este tema limitará para siempre la potestad soberana de nuestro país para utilizar un instrumento de política que, como sabemos, ha tenido una importancia capital en los últimos años, tanto en cuanto a su efecto recaudador, como de estabilidad de precios internos y, sobre todo, de redistribución.

Por otra parte, además del costo fiscal de esta medida, no es de descartar que en el futuro pueda producirse una triangulación de exportaciones de productos, a través de la UE, a otros mercados donde rijan los Derechos de exportación plenos a los efectos de eludir el pago de esos derechos.

De acuerdo a la información disponible no pareciera haber un solo informe de impacto fiscal de la caída de recaudación por derechos de importación y exportación que se dejarán de percibir, y mucho menos la eventual fuente de compensación de esta disminución esperada en la recaudación. Resulta por demás extraño para una administración que pretende hacer de los indicadores macroeconómicos (y no de la gente) el principal motivo de atención de su política económica, incluido el equilibrio fiscal primario.

Tampoco, y mucho más grave aún, no habría referencia alguna en el acuerdo a políticas de estímulo o reconversión a los sectores productivos que perderán con el mismo, pese a que se publicitó que habría un fondo específico para tal fin. Incluso en el capítulo de pequeñas y medianas empresas, sólo se establece “cooperación” y facilitación en cuanto a la información referida a la aplicación del acuerdo.

Conclusiones

La premura en la firma del Acuerdo se enmarca en el proceso electoral y en la proclamada decisión de “volver al mundo”, sin evaluar los riesgos y beneficios esperables. Se trata de una política de corto plazo que carece de definiciones estratégicas, tal como quedó en evidencia durante las cumbres de la OMC y el G20, donde la Argentina en su carácter de país anfitrión no pudo o no quiso introducir temas de interés propio en la agenda multilateral.

La política exterior del gobierno de Cambiemos parte de la falsa premisa de que aún prevalece un orden mundial con características muy similares al de la década de los 90. Esta lectura equivocada de la situación internacional se expresa en una apertura indiscriminada y en la pérdida de la centralidad del proyecto de integración regional.

En un escenario mundial en el que algunas de las principales economías del mundo revisan sus políticas comerciales, la decisión de firmar un mal acuerdo –que sin duda impactará de manera negativa sobre importantes sectores industriales y algunas economías regionales– no es una buena decisión. Es el resultado de una política exterior que no tiene como eje principal la defensa del interés nacional ni del trabajo argentino.

El resultado de las negociaciones muestra que el Mercosur no sólo resignó muchas de sus demandas iniciales, sino que también hizo concesiones superiores a los objetivos de máxima que se había planteado la UE para esta negociación. Un ejemplo es la cuota de 99 mil toneladas otorgadas por la UE, inferior a las 200 mil ofrecidas en rondas anteriores.

“La decisión de firmar un mal acuerdo es el resultado de una política exterior que no tiene como eje principal la defensa del interés nacional ni del trabajo argentino.“

A la fecha de cierre de este artículo, la Cancillería argentina no ha publicado importantes ítems de la negociación como son el cronograma de eliminación de aranceles, la lista de compromisos para servicios y compras públicas y la sección de propiedad intelectual. Tampoco está cerrado un capítulo fundamental como es el de solución de controversias. Por lo tanto, resulta imposible poder realizar una evaluación completa y comprehensiva del impacto sobre el comercio exterior de bienes y servicios y la economía de nuestro país.

El preacuerdo alcanzado, que aún debe seguir siendo revisado y aprobado por los parlamentos, debe adecuar algunas cláusulas para evitar que se agrave aún más el proceso de primarización y desindustrialización que atraviesa la economía argentina, así como para poder llevar adelante una política industrial y de empleo que nos permita alcanzar un desarrollo sostenible y una integración productiva como región.

* Ex Canciller (2005–2010), Responsable de Relaciones Internacionales del Partido Justicialista, Director del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín.