Por Yeremy Nuñez y Sabrina Giannotti*

La lucha feminista en Argentina tiene una historia rica y compleja en la que podemos remontarnos desde los años 1800 y que continúa hasta la actualidad impactando positivamente en diversos ámbitos económicos, políticos, culturales y sociales. Por eso, les traemos pequeñas (grandes) referencias de aquellas personas que participaron en la conquista de los derechos de las mujeres y personas con identidad LGBTIQ+, para que luego profundicen en la historia de cada una de ellas y su incidencia en la historia de nuestra patria grande.

Primeras voces feministas en el ámbito público

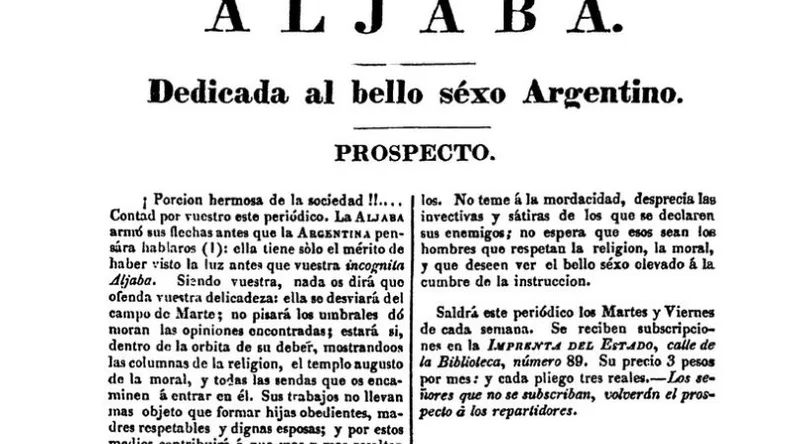

Surgieron dentro del ámbito intelectual y periodístico, educadoras y escritoras como Juana Manso1 y Petrona Rosende2 que promovieron la educación de las mujeres y su participación en la esfera pública. En 1852, Rosende fundó «La Aljaba», el primer periódico feminista del país, considerandose la la primer mujer periodista de la Argentina y abogaba por la igualdad de género y la educación femenina. Juana fue una de las primeras mujeres de la época en ocupar un cargo público en el Consejo Nacional de Educación Argentino.

Conquista de los derechos políticos de las mujeres

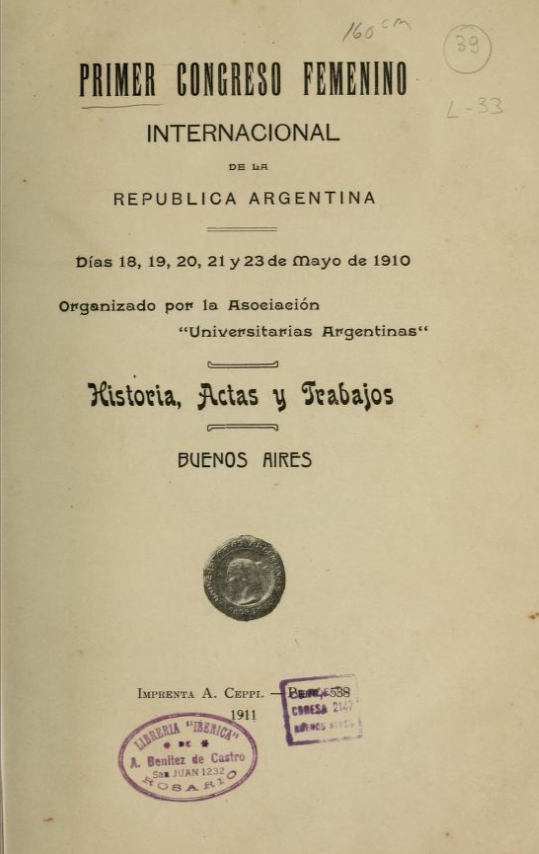

El siglo siguiente trajo consigo un avance fundamental en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. En 1910, se realizó en Buenos Aires el Primer Congreso Femenino Internacional, donde se debatió sobre educación, trabajo y derechos políticos. En Argentina, el contexto del centenario de la Revolución de Mayo impone un momento importante de revisión y celebración, donde las primeras universitarias, las militantes socialistas y anarquistas y las matronas de alta sociedad deciden visibilizar su participación social y tomar parte del espacio público3.

En 1919, Julieta Lanteri4 se convirtió en la primera mujer en votar en Argentina, aunque de manera excepcional, ya que había constituido el comité ejecutivo provisional del Partido Feminista Nacional y lanzó su candidatura a diputada nacional.

También, gracias a la determinada militancia de figuras como Alicia Moreau de Justo5 y Eva Perón6 que, en 1947, se logró la sanción de la ley de sufragio femenino, en que las mujeres de la patria votaron por primera vez en el año 19517.

Conquistas en la esfera privada de las mujeres y nuevos derechos civiles, laborales y sindicales.

Durante las décadas de 1960 y 1970, el feminismo se entrelazó con otros movimientos sociales y políticos, como el sindicalismo y la lucha por los derechos humanos. En esta época, la participación femenina en el ámbito laboral aumentó, lo que impulsó demandas por igualdad salarial y condiciones de trabajo dignas. Paralelamente, en 1975, las Naciones Unidas declararon el Año Internacional de la Mujer, lo que fortaleció la organización de grupos feministas en el país.

Se obtuvieron las leyes históricas más importantes para las mujeres en la elección de su proyecto de vida personal con la legislación del matrimonio civil, el derecho a la patria potestad compartida y el divorcio vincular. El matrimonio pasa a ser un contrato revocable entre ambas partes dando a las mujeres la opción (aunque obviamente cuestionada en la esfera pública) de vivir sin el formato de pareja tradicional, o contraer nuevamente matrimonio civil. El divorcio contribuyó así al sistema democrático, al establecer una situación de igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres, en cuanto a las decisiones con relación a su vida privada8.

Resistencia Feminista durante la ultima dictadura militar

Las organizaciones feministas y las mujeres militantes en esa época sufrieron la persecución y represión, al igual que otras agrupaciones políticas y sociales. En particular, aquellas que fueron secuestradas sufrieron específicamente abusos y violencias sexuales por los integrantes de las fuerzas armadas y de la esfera civil que fueron cómplices de dicha dictadura9.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo emergieron como un símbolo de resistencia, denunciando la desaparición forzada de sus hijos e hijas y nietos y nietas, reclamando memoria, verdad y justicia. Ellas sembraron, a través de su lucha por los derechos humanos, un fuerte impacto en la visibilización del rol de las mujeres en la lucha política latinoamericana10.

Democracia, Ni una menos y la Marea Verde

Con el regreso de la democracia en 1983, el movimiento feminista tomó un nuevo impulso. En 1987 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Mujeres11, un espacio de debate y organización que se continúa realizando hasta la actualidad.

En 1991, se sancionó la Ley de Cupo Femenino, que estableció que al menos el 30% de las listas electorales debían estar compuestas por mujeres, lo que favoreció a la participación política femenina y su representación en las listas. También el debate hacia dentro de las organizaciones políticas que debían dar protagonismo en la esfera pública a muchas mujeres que llevaban dicha lucha interna con los varones que hasta el momento ostentaban distintas posiciones de poder, liderazgo y selección.

En el año 2012 se aprobó por amplia mayoría la ley 26.791 que introdujo en Código Penal Argentino distintas penas agravadas en casos de homicidios. También fueron incorporadas otros agravantes en diversos artículos en idéntico sentido, por ejemplo, en el casos de las lesiones, o sea cuando una persona golpea o lastima a otra.

En esta reforma se incorporaron los incisos 4, 11 y 12 al art. 80 art. (también al art. 92 para las lesiones agravadas, entre otros) que establecieron como agravante de pena al delito de homicidio si este fuera dado por motivos de odio al “género, o a la orientación sexual, identidad de género o a su expresión” y el cometido a “una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” y “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1º”. Esta reforma se dio luego de un extenso debate y con una amplia conformidad en su discusión y votación.

Esta reforma pudo visibilizar que la muerte de cientos de mujeres por año efectuadas por varones, ya sea que hayan sido sus parejas o no, pero por motivos de violencia de género, otorgaba un elemento adicional y diferenciador al homicidio simple, dado por la discriminación y la subordinación implícita en la violencia de dichas victimas por parte de sus agresores varones.

Dicha reforma no hizo más que cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional que en su art. 75 inc. 23 promueve y responsabiliza al Estado a fin de “promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Dichas escalas penales agravadas fueron discutidas por un debate democrático y amparadas bajos los parámetros constitucionales y los tratados de derechos humanos incluidos en esta que, y se dieron a fin de diferenciar aquellos “crímenes comunes” o de los que poseen alguna especialidad, ya que no todo varón que mate a una mujer será considerado en estos agravantes. A este crimen especial la jurisprudencia, la doctrina y la sociedad le ha otorgado un nombre propio: FEMICIDIO.

La incorporación de esta figura agravada no da ninguna solución para combatir a la violencia de género sino que la intervención judicial llega ya cuando hay víctimas de delitos y participa en el último eslabón de la cadena de esta violencia. El derecho penal y la aplicación del código penal llegan con el crimen cometido y no posee un fin preventivo. Pero dejar de llamarle crimen pasional o emoción violenta al femicidio sin lugar a dudas es una de los mayores avances de nuestra sociedad en los últimos 20 años.

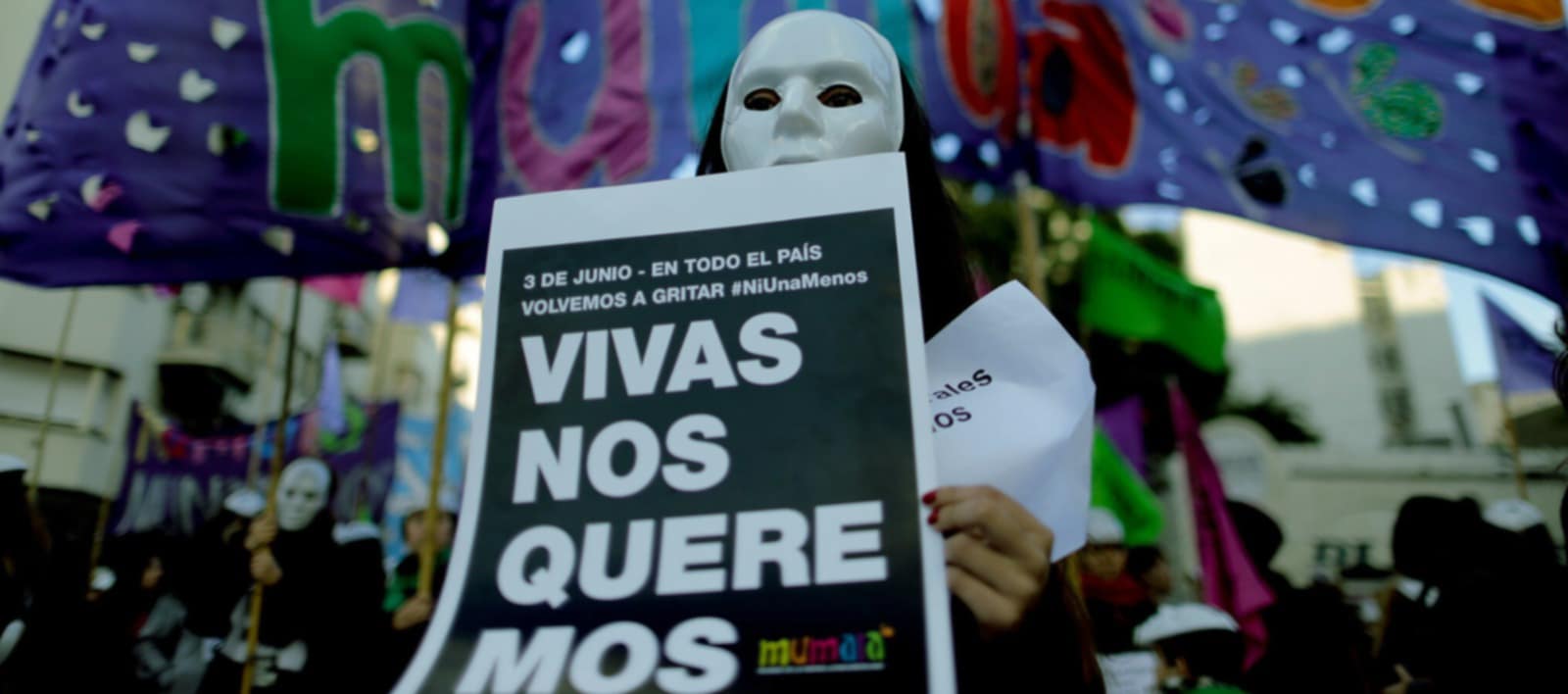

En consonancia con eso, desde el año 2015, la movilización feminista alcanzó una magnitud sin precedentes con la irrupción del movimiento «Ni Una Menos», que surgió en respuesta a la creciente ola de feminicidios en el país. Esta movilización logró instalar en la agenda pública la problemática de la violencia de género y la necesidad de políticas para su erradicación.

El Observatorio Mumala “Mujeres, Disidencias y derechos” lleva registrando la cantidad de femicidios desde su creación y la necesidad de mantener esta figura y nombre propio a la homicidios perpetrados por la violencia machista. Según el Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios, lesbicidios y otras muertes violentas, de dicho observatorio, en la actualidad, cada 25 horas una mujer es víctima de feminicidio en el país.

Otro hito clave fue la lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En 2018, la Marea Verde protagonizada por miles de mujeres y personas gestantes en todo el país llevo a cabo enormes movilizaciones, exigiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el cual finalmente se aprobó mediante la Ley 27.610, convirtiendo a Argentina en uno de los pocos países de América Latina en legalizarlo y evitando la muerte de miles de mujeres por año.

Defensa de los derechos conquistados ante los discursos de odio de Javier Milei

El movimiento feminista enfrenta nuevos desafíos debido a las decisiones del nuevo Presidente con las que ha desmantelado (e intentado) los avances logrados en materia de género, derecho LGBTIQ+ y derechos humanos. Las medidas de ajuste económico han impactado de manera desproporcionada en las mujeres e identidades LGBTIQ+, especialmente en aquellas en situación de vulnerabilidad. La eliminación de programas de asistencia y el recorte de fondos destinados a la lucha contra la violencia de género han sido denunciados por organizaciones feministas como un retroceso alarmante.

Además, el intento del gobierno de eliminar la figura del feminicidio como agravante en los delitos de homicidio ha generado una fuerte reacción en la sociedad. Las movilizaciones feministas han crecido en respuesta a esta y otras medidas, con marchas multitudinarias que exigen la continuidad y fortalecimiento de políticas públicas que protejan a las mujeres y diversidades.

El feminismo sigue en pie de lucha, organizando acciones, paros y manifestaciones para defender los derechos conquistados y exigir políticas que garanticen la igualdad y la seguridad de todas las personas. El compromiso de las organizaciones y activistas es firme: no permitirán que se desmantelen los avances logrados a lo largo de décadas de lucha.

Este movimiento, ha logrado transformaciones profundas en la sociedad argentina. En el ámbito económico, se han conquistado derechos laborales fundamentales, como la licencia por maternidad y la extensión de la jubilación a amas de casa. Además, se han impulsado políticas de equidad salarial y promoción de mujeres en puestos de liderazgo.

En el ámbito político, la paridad de género ha avanzado significativamente, con leyes como la de Paridad de Género en ámbitos de representación política (2017). En lo social, el feminismo ha contribuido a la visibilización de las diversidades de género y ha impulsado leyes como la Ley de Identidad de Género (2012), que garantiza derechos a las personas trans.

Alguien tendrá que explicarle al Presidente que estas nuevas leyes que intenta proponer como un debate en su “batalla cultural” para que todas las personas seamos “iguales ante la ley” debe encontrar a todas las personas en igualdad de condiciones, en donde el Estado deberá disponer las herramientas necesarias para que las personas así lo estemos.

Sin embargo, desde que inició su mandato, desfinanció y cerró todos los departamentos, oficinas y programas, dejando a miles de trabajadores y trabajadoras en la calle, que promovían derechos y ayudaban a miles de mujeres y personas con identidad LGBTUQ+ en la prevención de este delito.

Es por ello que la realidad actual de las mujeres y las identidades LGBTIQ+ está muy lejos de poseer el mismo trato de dignidad y de condiciones que los varones, ya que en ello se basa la desigualdad social histórica, que este gobierno ha profundizado con la eliminación de políticas públicas y sus discurso de odio.

* Yeremy Nuñez, es estudiante de Derecho y Sabrina Giannotti, es abogada y coordinadora de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) de la Ciudad de Buenos Aires.

Referencias:

- Para seguir descubriendo a Juana Manso en: https://www.educ.ar/recursos/152931/juana-manso

- Para admirar la obra de Petrona: https://www.youtube.com/watch?v=x9VZ9XwTmfE

- Presentación: Las huellas conceptuales del Primer Congreso Femenino Internacional (Argentina, 1910). Educación, sujetos, corporalidades y derechos, Patricia La Porta y Laura Galazzi, Polifonías Revista de Educación – Año XI – Nº 22 -2022 – pp 17-24.

- Sobre nuestra Julieta: https://mujeresconciencia.com/2023/04/06/julieta-lanteri-la-mujer-a-quien-nadie-regalo-nada/

- Sobre la medica Alicia https://www.youtube.com/watch?v=StPFcDph1QA

- Tanto para decir y admirar a Eva, les dejamos esta pequeña referencia que realiza Felipe Pigna, únicamente como punta de lanza para empezar a conocer sobre su incansable lucha por los más humildes y contra los varones mas poderosos: https://www.youtube.com/watch?v=MsUYJ45Gy_Y

- Hermosas imagenes, no vamos a spoilear: https://www.youtube.com/watch?v=Bw4o0X-IimQ

- Algunas de las imagenes de propaganda de la epoca que cuestionaban la ley del divorcio: https://www.flickr.com/photos/porlarepublicaargentina/1192444951/in/photostream/

- Género y violencia: memorias de la represión sobre los cuerpos de las mujeres durante la última dictadura militar argentina, Editorial: Universidad de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades Revista: Revista Nomadías, Alvarez Victoria, 2015.

- Para profundizar de la mano de este interesante articulo: Rodríguez, V. S. (2012) Movimientos sociales, territorio e identidad: El movimiento de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Geograficando, 8 (8), 213-232. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5493/pr.5493.pdf

- Imágenes del primer encuentro en https://archivo.caref.org.ar/index.php/i-encuentro-nacional-de-mujeres y https://www.unidiversidad.com.ar/la-chispa-de-la-llama-a-35-anos-del-primer-encuentro-nacional-de-mujeres55